首页 » 新闻中心 » 热点新闻 » 浏览内容

[上海大调研]决不能为调研而调研,看看他们是怎么解决问题的

今天(1月20日)是周末,上海大调研上线满一周了。这一周,小研为大家收集了很多精彩案例,还有不少让人为之一振的“金句”,现在就来回顾一下。

以后每周这个时间,小研都会带大家“复习”过去一周上海大调研的精华。

1月19日的解放日报发表“申言”文章《最终看能否解决问题》。

“申言”中提到——

开展大调研,是不是发挥了作用、产生了价值,要靠效果来说话。千万不要忘了大调研的初衷,是要解决问题。决不能为调研而调研,决不能搞形式主义,甚至让调研变成扰民。

一周下来,看了这么多大调研的案例、感言,小研上面这段话深有体会。大调研是为了解决问题的,问题在哪里?哪些是真问题?问题要怎么解决?有效的解决办法从何而来?

过去一周的案例里,有不少能给这些问题提供一些思路、一种答案。

基层问题,基层最有发言权

居委干部给上海的“小区停车难”开药方

“申言”中提到——

基层问题基层最有发言权,也往往有独到而管用的经验办法。

任何事关经济发展、社会运行、民生福祉的公共决策要取得成功,都离不开“从群众中来”这一条。

同时,大调研中排摸出的各种问题,也要调动包括基层群众在内的各方力量,分门别类、分类施策。

基层有人才,基层有办法。比如,这几个居委干部,就给上海的“小区停车难”开出了药方

小区停车难过小路考?!这5名居委干部决定这么干……

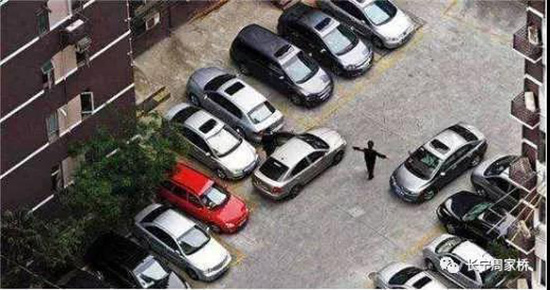

上海私家车的数量越来越多,各居民区、尤其是老小区都出现了停车难的问题,甚至有人吐槽小区停车“赛过小路考”。

没有保安蜀黍指挥,谁敢停车?

来自长宁区锦屏居民区的宋璐,带领她的小伙伴们就小区停车难问题做了一次详细的调研。他们发现,车位紧缺、停车不便、停车位扩张无序等,是小区停车难的主要问题。

他们一口气给出了5条建议:

1、新建住宅要注重规划引导,车位比要从1:0.8提高到1:1

2、鼓励和扶持公共停车场建设,公共停车场“谁经营、谁收益”

3、改平面车位为立体车位,车位的数量可扩容一倍。

4、探索使用停车APP,提高资源使用效率

5、限制购买第二辆车,需要先解决停车位,才充许购买第二辆车

做得很辛苦,群众却不买账?

郊区床位空置近半,市区“一床难求”

“申言”中提到——

不少人都有体会:过去有些工作,政府做得很辛苦,但企业和群众的获得感、幸福感却不强,有时甚至很反感。究其原因,就是没有把准基层关切、尊重基层意愿、精准对接需求。

比如这件事:市区“一床难求”,远郊空置一半,哪种资源如此不平衡?

市发展改革委大调研“民生保障“组在远郊养老机调研时发现——

虽然中心城区养老院”一床难求“,但郊区特别是远郊地区床位空置率较高。随着床位供给的增加,郊区床位空置的情况更加严重。

这种现象并非偶然。近年来,上海的养老床位每年以7000张的速度递增,2016年执业一年以上养老机构的入住率约71%。这个数据看似和市民的切身感受相差巨大,实则反映了市区和郊区间养老资源不平衡的问题。

远郊养老机构条件很棒,却空置一半。

大调研听到了基层的真实声音:

希望能够在稳步调整收费、转变财政补贴方式、加强市区联动等方面开展深入调研,找到解决问题的办法。

困难到底在哪里?认真听!

旧区改造:挨户听诉求,一户一方案

“申言”中提到——

“坐在办公室里看都是问题,真正走下去就都是办法”。今天我们开展大调研,首先就要深入企事业单位、“两新组织”、城乡社区和市民群众身边,大大小小企业都应当设法走到,家家户户的呼声都应当设法听到。工作对象、服务对象的声音,都值得认真倾听。这种倾听,绝不是象征性地听、不是听过算数,而是要从中及时发现基层的好经验、好办法,并将其认真总结、及时推广。

老百姓的困难到底在哪里?不走下去、不挨家挨户地倾听,是了解不到的。比如这件事→

三分之一的卫生间,马上就变百分百了!

今年,长宁区把改善居住环境作为全区大调研的重点之一。

天山新村是上海最早的一批工人新村,兴建于上世纪50年代,最初入驻的居民中不少人是劳动模范、先进工作者。居民们的心愿,就是能不再和邻居合用煤卫设施,有个专属于自己家的厕所和厨房。

天山街道专门成立7个工作组,60多位街道干部全部扑下去,每天挨家挨户听诉求,摸清现状,建立“一户一档”,为分类施策打下基础。基于调研,设计上采用了“一户一方案”,即便是施工过程中,也可根据居民实际再优化。

居民区书记向居民了解房屋改造期间家中情况。

“走下去”,不等于走一圈、开个会

“申言”中提到——

大调研要有成效,要求我们既问需、也问计,高标准地研究工作方案,找到切实有效办法。

调研要真正“走下去”,绝不等于走一圈、开个会、写个调研报告,也不能停留在“清谈”上,必须用实而又实的举措,最终给企业、市民一份满意的答卷。

小研发现,申言里提到的,正是“书记手记”栏目里几位书记身体力行并且深有感触的。

比如,怎样真正地“走下去”,看到“真情”、听到“真话”?除了普遍采用的“四不两直”,有几位书记的做法挺有参考价值:

在工业区与企业家座谈交流的时候,我在开场白中就请大家开门见山,谈问题、谈困难、谈意见,谈金山的营商环境还有哪些短板。我自己少发言,让他们多发言。

——金山区委书记 赵卫星

前段时间,我和区委办公室主任到嘉北郊野公园去,俩人一路上从公交枢纽站乘专线过去,就发现了很多细节问题,像站点那么多人待的地方,夏天不能遮阳、冬天不能避风、下雨不能遮雨,怎么办?

——嘉定区委书记 马春雷

再比如,面对“领导”,基层干部也好、企业也好、普通百姓也好,常常不能“畅所欲言”。究其原因,过去得到的答案常常是“做不到”、“不行”,总是被“拒绝”。怎样让他们放下心理包袱?

在与群众和企业的沟通交流中,每每提到困难,最常听到的是“这样的问题不知道能不能讲?”这个时候我们必须回答:“能讲,多大的问题,多小的问题,都能讲。”……如果老是找理由说“不行”,“麻烦”就会越来越多、越来越大。

——普陀区委书记 曹立强

我们就是来发现问题、倾听建议,解决诉求的。在我们看来可能是很小很个人的问题,对他们来说都有可能是心头大事、燃眉之急。 ……开门搞调研,不能一开始就带着预设问题去,不要人家一开口,就对人家的诉求做习惯性判断,说人家要求不合理、做不到。

——闵行区委书记 朱芝松

当然,最重要的,还是能够把问题带回去,并最终解决问题:

对于这些问题,有些我当场给予了回应,有些回来后第一时间请相关部门的负责同志研究、帮助解决,并且在一周内又与企业就问题解决情况和打造品牌的想法做了进一步沟通。

——虹口区委书记 吴信宝

评论 共0条 (RSS 2.0) 发表评论